皆さんこんにちは!気象予報士のyoshiです。

気象予報士に興味のある人、これから受験を考えている人にとって「気象予報士ってなにができるの?」、「気象予報士試験ってどんな問題があるの?」と気になることも多いかと思います。

天気って毎日チェックする皆さんの関心事の一つですよね。

正直、試験自体は簡単ではありませんが、諦めず勉強すれば誰でも合格は可能ですし、何より普段接する天気の見え方が劇的に変わるとても面白い資格なんです。

今回の記事では気象予報士の試験内容や難易度について実体験踏まえ、詳しく解説していきます。

少しでも気になっている方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。

【5分で読める!】気象予報士試験合格への近道!おすすめサイト&通信講座をご紹介!

気象予報士

気象予報士とは

まず気象予報士についてです。

気象予報士は気象業務法の改正によって1994年に導入された制度になります。

もともと天気を予報するのは気象庁だけだったのですが、制度の緩和で「気象予報士」という技術者が様々な天気現象を予想できるようになりました。

気象庁に届け出・許可を得ることというのがありますが、緩和のおかげで民間の会社や個人でも広く独自予想を発表できるようになったんですね。

(予報業務許可事業者)

誰でも好き勝手に天気予想をして一般に発表してしまうと、社会が混乱し人命にもつながる可能性がありますよね。

なので、気象庁が指定する国家資格「気象予報士」試験により適切に予報ができる人を認定してその人に気象の現象の予想を行ってもらえるのであれば問題ないという仕組みになっているんです。

気象予報士にしかできないことは「現象の予想を行う」ということなので、テレビとかで気象の解説をしているタレント・アイドル・お天気キャスターなどは別に気象予報士の資格がなくても問題ありません。

ちなみに現象の予想についてですが、気象(気温、降水量、天気とか)や地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く)や高潮、波浪又は洪水などを指します。

これらを予想するときは気象予報士に行わせる決まりになっています。

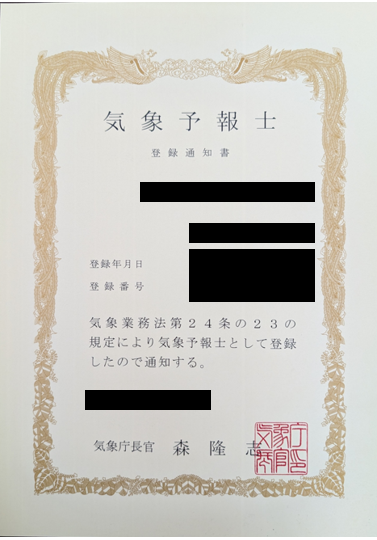

あと気象予報士となるためには、気象業務支援センターが実施する気象予報士試験に合格するだけでなく、気象庁長官の登録を受けることが必要です。

登録が終わるとこんな賞状が送られてきて晴れて気象予報士の一員になることができます。

日本気象予報士会

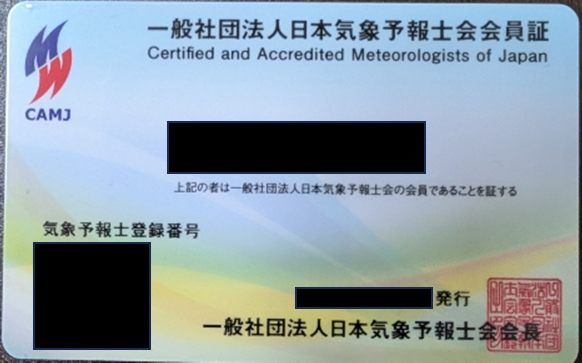

気象予報士の資格を取得後は、気象予報士のみで構成される気象予報士会の入会資格が得られます。

こちらは気象に関する研究会や気象イベントの実施、サポートなどを行いながら、自身の天気や気象に関する自己啓発を行うとともに、気象予報士制度の発展に取り組んでいます。

年会費はかかりますが、入会すると以下のような会員証なども発行いただけるので、興味のある方は資格取得後にぜひ申請してみてはいかがでしょうか。

気象予報士は全国に何人?

現在、気象予報士の登録者数は初回の試験から累計すると約12,000人です。

ただこの中にはすでに亡くなられている方もおられるので、現存する気象予報士は10,000人程度だと考えられます。

都道府県別での気象予報士の登録者数に興味のある方はこちらに掲載していますので確認してみてくださいね。

都道府県別の気象予報士登録者数が示す人数の大小の要因と対策について考察!

気象予報士試験

気象予報士試験は8月と翌年1月の日曜日に1年度に2回行われています。

合格率は4~6%台で推移し、平均の合格率は約5%(一般知識試験、専門知識試験、実技試験すべて合格となった人)の試験となっています。

試験は小学生からお年寄りまで誰でも受験することができ、近年では一回の試験で約4,000人が受験し、約200人が合格しています。

最年少は11歳!気象予報士試験は実は簡単では?という説について解説!

試験内容

試験内容は大きく一般知識、専門知識、実技試験に分けられています。

一日ですべての試験が行われ午前中に一般知識と専門知識、午後に実技試験が行われます。

試験の内容についてはそれぞれ以下の内容になります。

1.予報業務に関する一般知識(60分間)

一般知識ではマークシート式で、5つの選択肢の中から正しいものを1つ選択する方法で全15問の問題が出題されます。

内容としては大気の構造などの一般的な知識を問う問題から気象現象などを数学的な知識を用いて計算する問題が出題されます。

また法規の問題が4題出題されますので、この問題を確実に正解するかが、合格ラインを超える1つのポイントになってきます。

「出題内容」

1.大気の構造

2.大気の熱力学

3.降水過程

4.大気における放射

5.大気の力学

6.気象現象

7.気候の変動

8.気象業務法その他の気象業務に関する法規

2.予報業務に関する専門知識(60分間)

専門知識も一般知識と同様にマークシート式で、5つの選択肢の中から正しいものを1つ選択する方法で全15問の問題が出題されます。

内容としては気象観測の方法や気象予報の考え方などが出題されます。

気象予報の考え方など定期的にアップデートされていますので気象庁のHPなどを確認しながら、最新の情報をインプットしていくことが必要です。

専門知識は覚えることが中心になりますので、暗記が得意な方は有利な試験になります。

「出題内容」

1.観測の成果の利用

2.数値予報

3.短期予報・中期予報

4.長期予報

5.局地予報

6.短時間予報

7.気象災害

8.予想の精度の評価

9.気象の予想の応用

3.実技試験1、2(記述式)…各75分間

実技試験は一般知識、専門知識とは異なり記述試験になります。

時間は75分でこれが2セットあります。

初めて受験した試験で私は75分で実技は終わりかと思っていたら、もう一回75分があり、へろへろになった思い出があります。

皆さんは75分は2回あるということは覚えておいてください。

内容としては地上や高層天気図を見ながら、現在の気象状況を考えたり、24時間後、48時間後にどんなことが起こるのか予想してみたりと一般知識、専門知識を活用しながら、幅広い視点で解いていく問題が出題されます。

試験は75分ありますが、初めて問題を解く方は時間なさすぎて最後まで解ききれないはずです。

繰り返しの練習をして慣れていくことがとても重要です。

「出題内容」

1.気象概要及びその変動の把握

2.局地的な気象の予想

3.台風等緊急時における対応

【5分で読める!】気象予報士試験の初回受験でのおすすめ行動パターンについてご紹介!

合格基準

合格するためには一般知識、専門知識、実技試験でそれぞれ基準となる点数をとる必要があります。

目安の基準としては以下になりますが、試験の難易度によって合格基準が変動することがあります。

難しければ学科試験の一般が10点以上、実技試験が67%以上など。

気象予報士試験は相対評価になるため、目安となる点数はあるものの、いかに周りの人よりも点数を多くとるかがポイントになります。

基礎的な問題は落とさず確実にゲットして差をつけていくようにしましょう。

- 学科試験(予報業務に関する一般知識)

:15問中正解が11以上 - 学科試験(予報業務に関する専門知識)

:15問中正解が11以上 - 実技試験:総得点が満点の70%以上

学科免除について

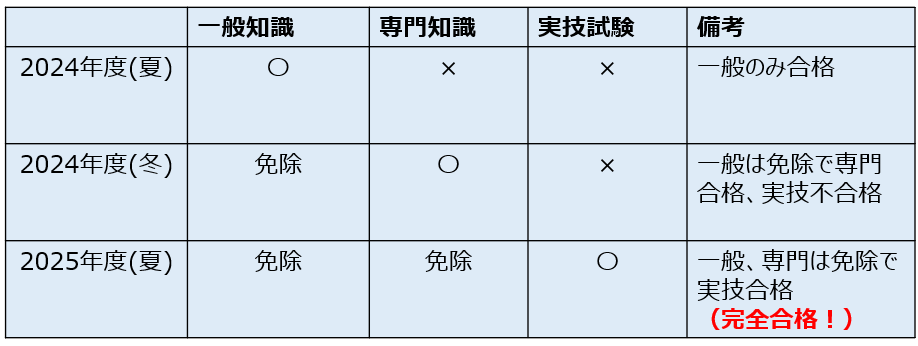

気象予報試験では学科試験を一度合格すると、1年間は免除されるというルールがあります。

例えば以下のように一般知識を初回受験のときに合格すれば2025年度の夏までは免除となります

2025年度の冬からは復活するのでもし2025年度の夏までに完全合格できなければ再度受験し合格しないといけませんので注意が必要です。

また実技試験は学科が合格していないと採点すらしてもらえないので、どれも合格していない状態で実技試験のみ合格ということはありえません。

ですので、まずは学科を確実に合格することが最短合格への近道です。

1回の試験ですべて合格するのはかなり難しいので、免除を有効に利用して、完全合格を勝ち取りましょう!

勉強方法は?

気象予報試験は覚えることが多いので、自分にあった勉強方法をみつけることが必要になります。

気象予報士試験に向けての独学勉強方法を受験科目別に詳しく解説!

私もでしたが、受験される方の中には気象とは関わりない仕事をしながら、勉強しておられる方も多いのではないでしょうか。

平日は勉強する時間も限られていますので暗記中心、休日などでまとまった時間がとれるときには理解を深めていくことがよいです。

学科試験はマークシート式のため、問題によっては勘で正解する場合もあり、あまり勉強していなくても合格ラインに運よく達する方もおられるかもしれません。

ただ学科で覚える範囲はとても多く、十分に理解を深めておかなければ実技を合格するのは難しいことは覚えておいてください。

また勉強のツールとしては過去問は気象予報試験では欠かせないです。

これを繰り返し実施しどれだけ頭に入れられ、理解できアウトプットできるかがポイントです。

私のブログでも過去問を増やしていく予定ですので是非ご活用いただけるとありがたいです。

まとめ

気象予報士の試験の内容についての概略を紹介してきました。

読んで興味持たれた方、興味をなくされた方さまざまかなとも思います。

どちらかといえば興味をもってもらえるとうれしいですけど。。

でも皆さんの日頃の興味の1つには天気はありますよね!?

天気に関する唯一の国家資格は「気象予報士」しかありません。

すこしでも興味を持たれた方はぜひ挑戦してみることをおすすめします。

難しい資格の1つではありますが、合格すれば更新不要な終身資格ですし、自信にもつながります。

なにより、たくさん勉強して取得したときの喜びは何物にも代えがたいものです。

日本で一万人に一人の気象予報士。

皆さんもその一員になってみませんか??

最後までお読みいただきありがとうございます!