【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

問1 地上気象観測

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

風速は前10分間の平均値ですね。

答えは×です。

(b)

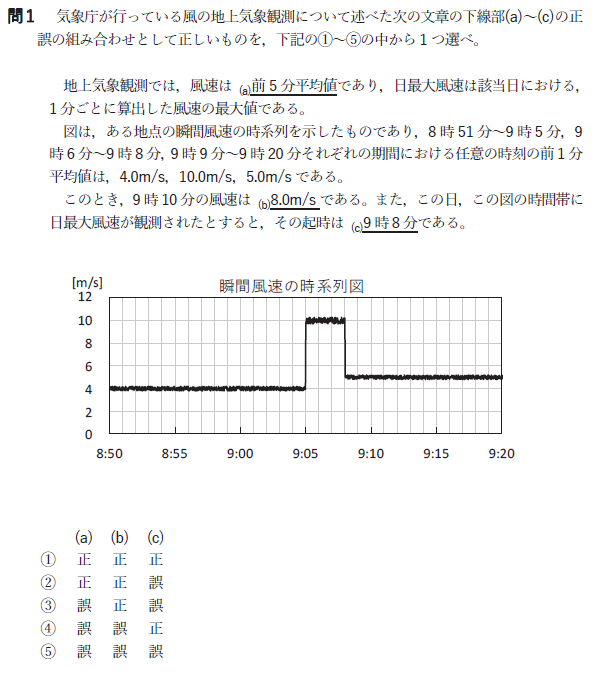

9時10分の風速ということは前10分間の平均値なので9時00分から9時10分までの風速の平均値ということになります。

9時00から9時05分までは4m/s、9時05分から9時08分までは10m/s、9時08分から9時10分までは5m/sなのでこれを平均すると、9時10分の風速=(5×4+3×10+2×5)/10=6m/sですね。

答えは×です。

(c)

最大風速は図を見ると、9時05分から9時08分のところは風速が大きいので内数に入りそうですね。

その前後を見ると後半の方が風速が大きいので9時05分から9時15分の10分間が最大風速となりそうです。起時は9時15分となります。

答えは×です。

よって解答は⑤です!

問2 観測機器

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

ドップラーレーダーは降水の位置や強さの他に、風に流される降水粒子から反射される電波のドップラー効果を用いて、レーダーに近づく風の成分と遠ざかる風の成分を測定することができます。

答えは「ア」です。

(b)

ブリューワー分光光度計は、回折格子を用いて太陽光を分光し、光電子増倍管でその光の粒子数を目的の波長毎に測定します。

オゾンや二酸化硫黄の観測では、回折格子を固定し、分光器内のシャッター位置で目的の波長の光を選択します。

答えは「オ」です。

気象庁HP ブリュワー分光高度計

(c)

シーロメータは内部の投光部から上空に向けてレーザー光を照射し、雲によって反射した光が戻ってくるまでの時間から雲底高度を算出します。

レーザー光は直線状であるため、シーロメーターの直上に雲が無いと観測できないという性質があります。

答えは「ウ」です。

気象庁HP シーロメーター

よって解答は②です!

問3 ウィンドプロファイラ

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

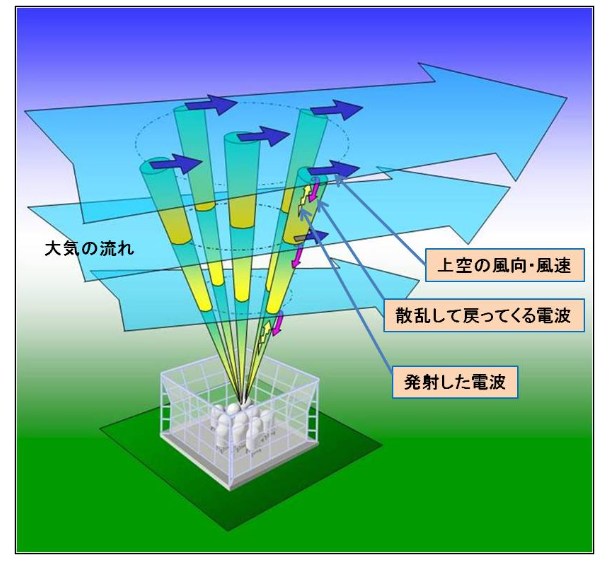

ウィンドプロファイラは地上から上空に向けて電波を発射し、大気中の風の乱れなどによって散乱され戻ってくる電波を受信・処理することで、上空の風向・風速を測定するものです。

地上に戻ってきた電波は、散乱した大気の流れに応じて周波数が変化しているので(ドップラー効果という)、発射した電波の周波数と受信した電波の周波数の違いから大気の動きがわかります。

受信するのは周波数で電波の強度ではありません。

答えは×です。

気象庁HP . ウィンドプロファイラの観測原理

(b)

雨が降っている場合、ウィンドプロファイラの観測するデータは雨粒の動きになります。

これは、大気による電波の散乱より雨粒による散乱の方が強いためですが、 雨粒は風に流されているので、雨粒の動きから風向・風速が分かります。

このときの鉛直方向の観測データは、雨粒の下降速度を捉えたものとなります。

答えは〇です。

(c)

ウィンドプロファイラは大気が乾燥していると大気が湿っているとき(水蒸気が多い)よりデータを得にくくなります。得られる高度が低くなるんですね。

答えは×です。

(d)

ウィンドプロファイラの分解能は300mごとに観測されます。接地境界層は厚さが約100m前後ですので、風の詳細な鉛直構造を把握するのには適していません。

答えは×です。

よって解答は②です!

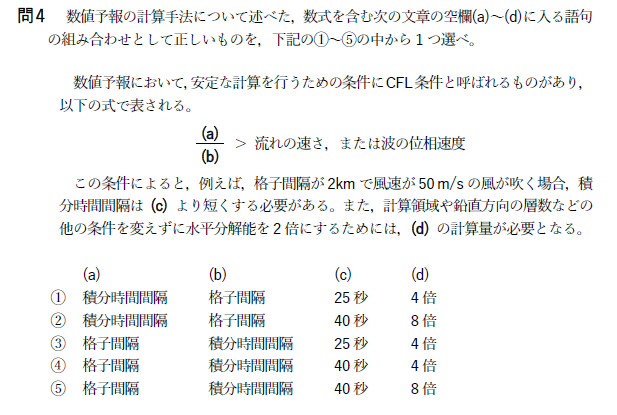

問4 数値予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

CFL 条件は情報が伝播する速度が実際の現象が進む速さ以上でなければいけないという条件で、

格子間隔/積分時間間隔>流れの速さで表されます。

これを満たさなければ、計算により流れに沿って情報を伝えることができなくなり、計算が破綻(意味のない数値が出力される)してしまうことになります。

答えは格子間隔です。

(b)

(a)の解説より答えは積分時間間隔です。

(c)

(a)の計算式に数字をいれて計算してみましょう。

格子間隔2kmで風速50m/sなので単位をそろえると2000m/〇>50m/sとなり〇<40sですね。つまり積分時間間隔は40sより短くしないといけないということになります。

答えは40秒です。

(d)

水平分解能を2倍にすると、格子点は4倍になります。

これは口が田なることを思い浮かべると縦と横が2倍ずつになったので2×2で4倍という考え方です。

次に格子間隔が1/2になると積分時間間隔も1/2となるため計算回数は2倍にしないといけません。

(c)で考えると格子間隔が1000mで風速50m/sを満たす積分時間間隔は20sとなり、計算回数を2回実施しないと2000mの現象を表現できないことになります。

なので答えは水平分解能を2倍にするには縦×横×計算回数=8倍の計算量が必要ということになります。

答えは8倍です。

よって解答は⑤です!

問5 天気予報ガイダンス

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

天気予報ガイダンスは、数値予報の結果に含まれる系統誤差を補正したり、数値予報で直接には計算しない降水確率などの要素を算出したりすることによって、予報作業を支援するための応用プロダクトのひとつです。

答えは〇です。

(b)

カルマンフィルターなどの統計手法を用いて気象要素を予測すると、発生頻度の高い現象を予測するのに適した予測式となり、発生頻度の低い大雨や強風などは実況に対して予測頻度が低くなります。

しかし気象予測ではこれらの現象を当てることが防災などの観点からは重要であるため平均的な予測誤差が多少悪くなっても発生頻度の低い現象の予測精度を上げたい時に頻度バイアス補正を用いています。

頻度バイアス補正を用いることのメリットは強風や大雨などの捕捉率を向上させることができる点でありますが、空振り率が増加してしまうデメリットもあります。

答えは〇です。

(c)

数値予報の系統誤差は、場所や時刻、対象時刻、予報時間、季節などで変化するため、1つの予測式ですべてに対応することはできません。

バイアスの特性に応じた適切な誤差の補正が期待できます。

答えは〇です。

よって解答は①です!

問6 数値予報プロダクト

気象業務支援センター

ポイント解説

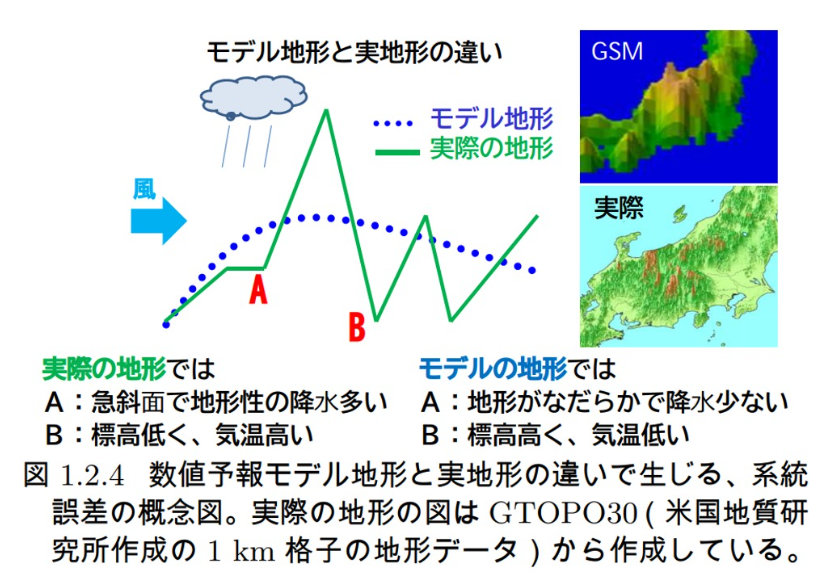

(a)

モデルの地形に応じて算出されると場所によって(以下例ではA点やB点など)実際との地形との差が生じるため、気温に対しても系統的な誤差が生じる場合があります。

答えは〇です。

気象庁HP

(b)

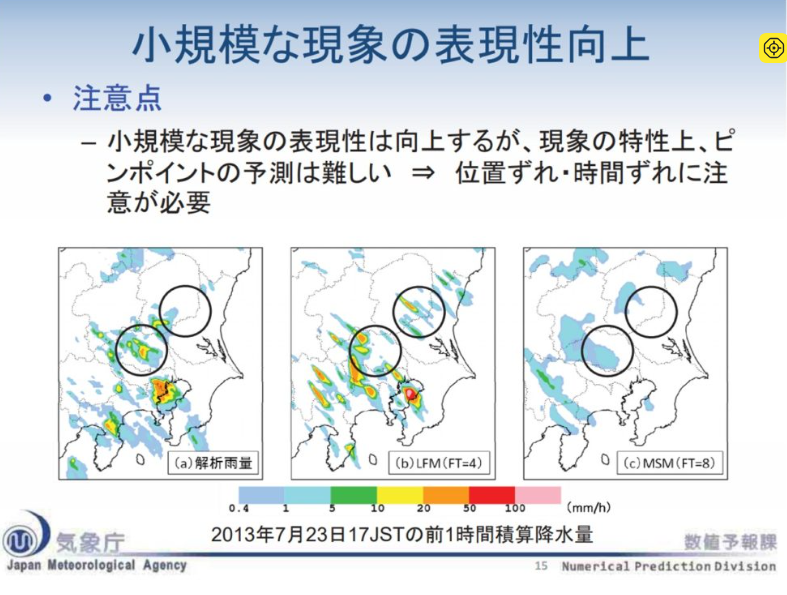

局地モデルでは分解能が高いため局地的な現象を表現することができますが、位置ずれや時間ずれに注意をする必要があります。

答えは〇です。

気象庁HP

(c)

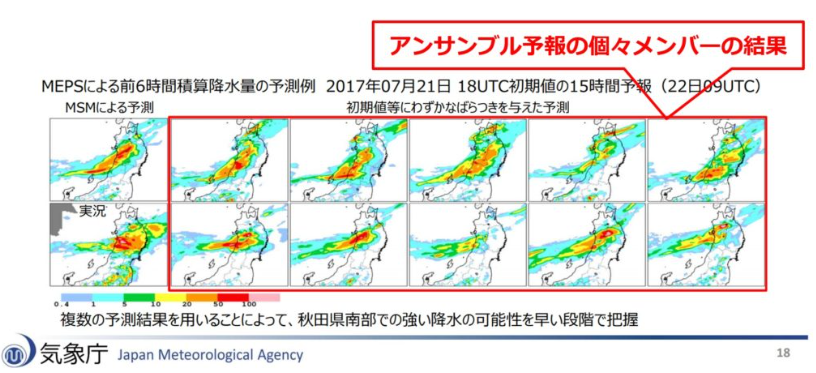

アンサンブル予報の平均結果は個々の予報よりも精度がわるくなることがあります。

答えは×です。

気象庁HP

よって解答は②です!

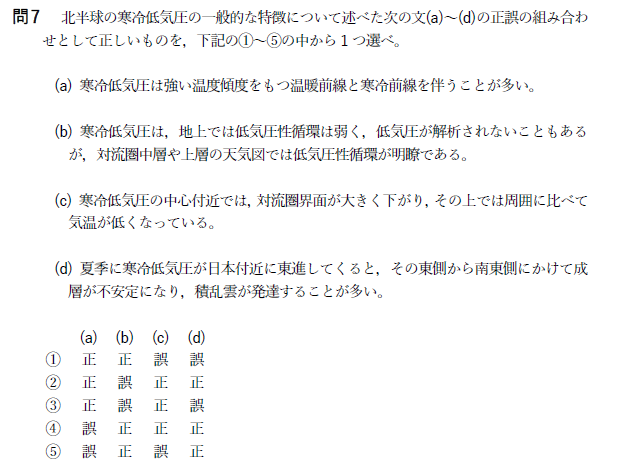

問7 寒冷低気圧

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

前線は異なる性質(温度や湿度など)の空気塊がぶつかるときに発生します。

寒冷低気圧や台風などは同じ性質の空気でできているため、前線は伴いません。

答えは×です。

(b)

寒冷低気圧は上空のジェット気流が原因となって起こるため、中上層の高度では低気圧性循環が明瞭で、地上では不明瞭となります。

答えは〇です。

(c)

寒冷低気圧の中心では寒気が強く対流圏界面が下がり周辺では気温が高くなります。

答えは×です。

(d)

動画は5月に上空約5500メートルで氷点下21度以下のこの時期としては強い寒気を伴った低気圧の影響で、日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となりました。

答えは〇です。

https://www.data.jma.go.jp/video/data/kansoku/himawari/2024/j20240516.mp4

(気象庁HPより)

よって解答は⑤です!

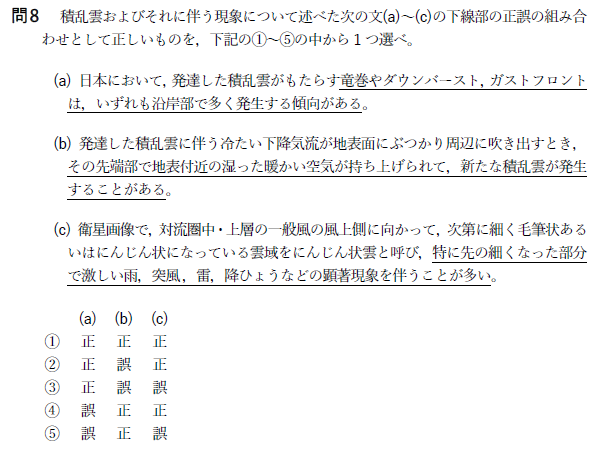

問8 積乱雲に伴う現象

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

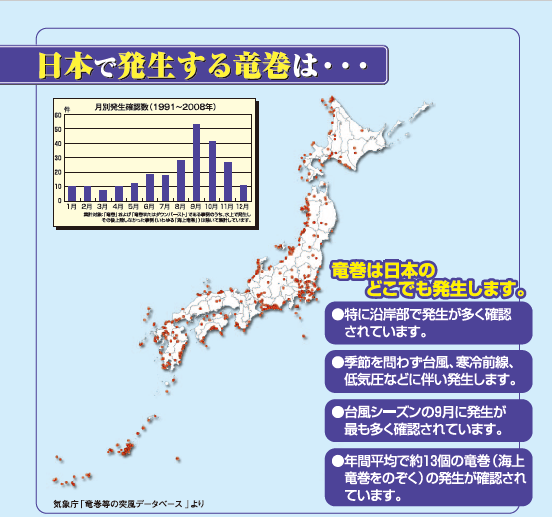

竜巻は沿岸部で発生する傾向はありますが、ダウンバースト、ガストフロントはその傾向はありません。

答えは×です。

(b)

問題文の通りです。

答えは〇です。

(c)

にんじん状雲は、特に穂先部分では豪雨、突風、雷、降雹などの顕著現象を伴うことが多く、風上側に伸びる対流雲列上に発生することもあります。

にんじん状雲のライフタイムは、ほとんどが10時間未満。一般的に発生しやすい条件は以下でになります。

- 発生場所は、主に海上で、地上低気圧中心付近や前線近傍・暖域である。

- 対流圏下層の暖湿気の流入(暖湿移流)とその上への乾燥空気の流入が顕著である。

- 対流圏上層には、相対的な強風帯、明瞭な鉛直シア及び上層発散がある。

答えは〇です。

よって解答は④です!

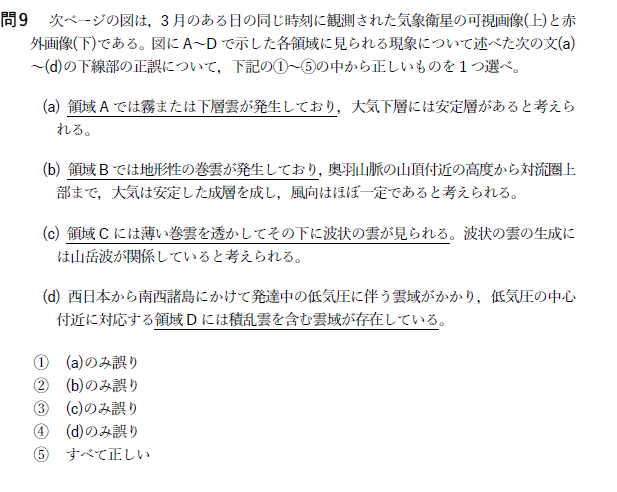

問9 気象衛星画像

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

赤外画像、可視画像とも暗いですね。霧または下層雲が発生していると考えられます。

答えは〇です。

(b)

Bでは地形性の巻雲が発生しています。

答えは〇です。

(c)

赤外画像で明るいので上層の雲、可視画像では波状雲が確認できます。

答えは〇です。

ウェザーニューズ . 波状雲

(d)

赤外画像、可視画像とも明るく、上層まで発達した対流雲が確認できます。

答えは〇です。

よって解答は⑤です!

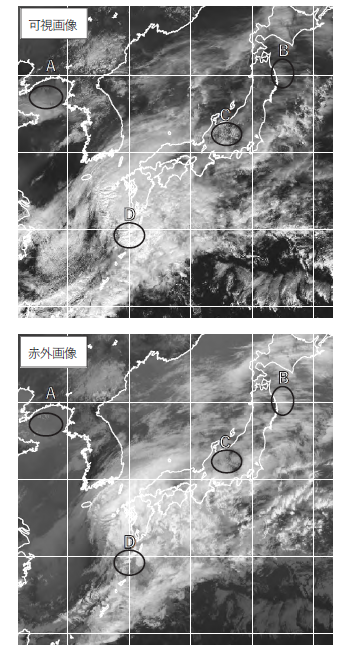

問10 温位、相当温位、飽和相当温位

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

ダウンバーストが発生しているということは鉛直安定度が悪く大気が不安定(対流不安定)であることを示唆しています。

対流不安定なるのは相当温位が上空に向かい小さくなっているときです。

それが見られるのは「ウ」となります。

(b)

湿度0%の相当温位は温位、湿度100%の相当温位は飽和相当温位です。

雪やみぞれが観測されているということは地上付近で相当温位が飽和相当温位に非常に近い状態だと考えられます。また寒いので飽和相当温位も小さくなるはずです。

これらを考慮すると答えは「ア」です。

(c)

移動性高気圧があり、晴れているとうことは地上付近は逆転層になる可能性があります。

問題文から9時であれば夜間の放射冷却が強まっていた影響で、接地性逆転層が発生する可能性が強まります。

答えは「イ」です。

よって解答は④です!

問11 台風

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

これは問題文の通りで台風は遠心力+コリオリ力=気圧傾度力となる傾度風で近似でき地上付近では中心に摩擦により向かう流れが生じます。

答えは〇です。

(b)

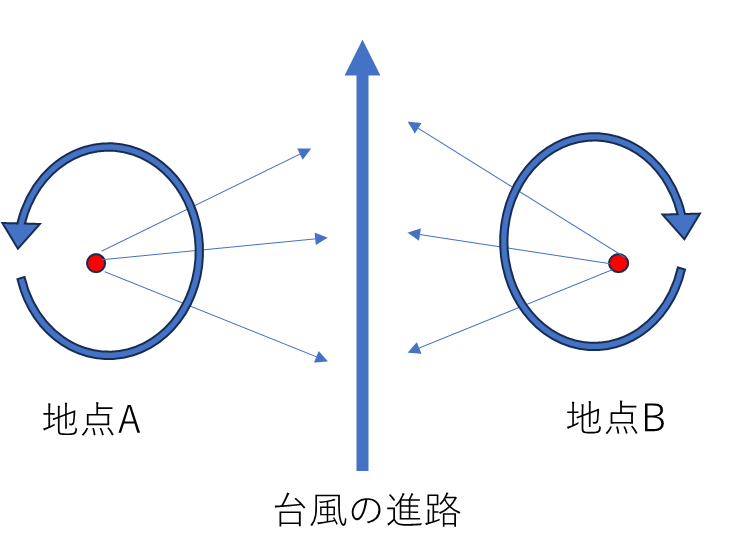

台風が南から北に向かって進んでいるときに風向が時計周りになるのは下図の地点Bのように進行方向の右側に位置しているときです。

答えは〇です。

(c)

風速が強まるのは中心から100km付近で、高度が大気境界層の上端付近、約2kmのところになります。対流圏中層と対流圏界面の間というのは間違いになります。

答えは×です。

(d)

台風が温帯低気圧化するとき、中心付近の最大風速は小さくなるものの、強風域の範囲が広がったり、風が中心から離れたところで最も強くなったりすることがあります。

答えは〇です。

よって解答は②です!

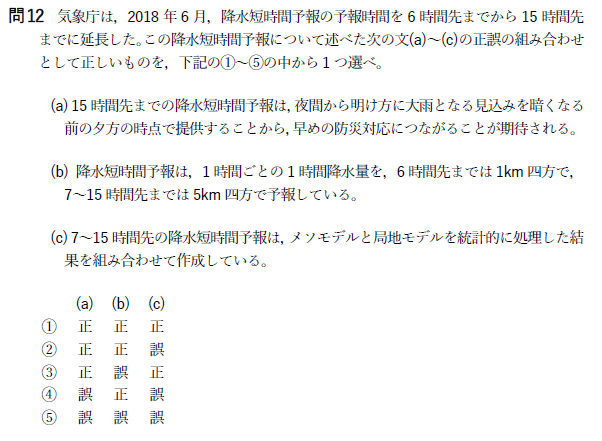

問12 降水短時間予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

問題文の通りです。

答えは〇です。

(b)

降水短時間予報では、6時間先までは10分間隔で発表され、各1時間降水量を1km四方の細かさで予報します。

7時間先から15時間先までは1時間間隔で発表され、各1時間降水量を5km四方の細かさで予報します。

答えは〇です。

(c)

問題文の通りで7時間先から15時間先まではメソモデルと局地モデルを組み合わせて予報を行っています。

答えは〇です。

よって解答は①です!

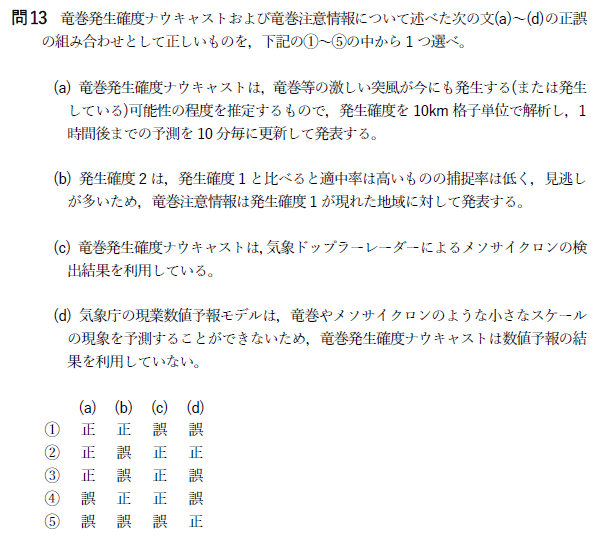

問13 竜巻発生確度ナウキャスト

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

問題文の通りです。

答えは〇です。

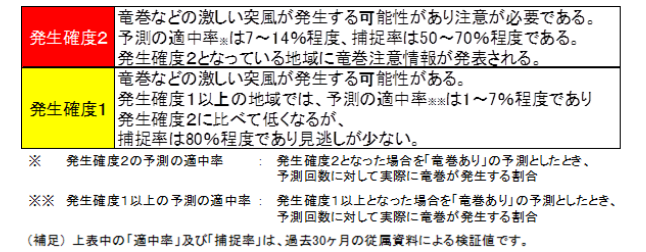

(b)

問題前半は正しいですが、竜巻注意情報が発表されるのは発生確度2となっている地域に対してです。

答えは×です。

気象庁HP . 竜巻発生ナウキャスト

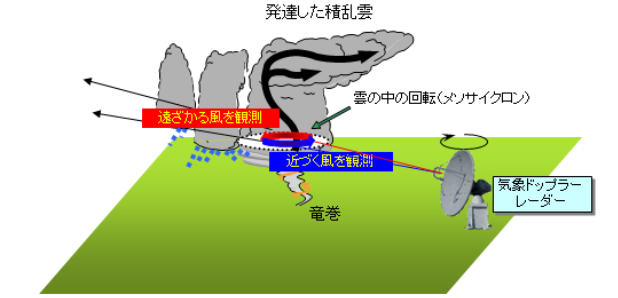

(c)

気象ドップラーレーダーによるメソサイクロンの検出結果も使用しています。

答えは〇です。

気象庁HP . 気象ドップラーレーダー

(d)

⻯巻発⽣確度ナウキャストは数値予報の結果も利用しています。

答えは×です。

よって解答は③です!

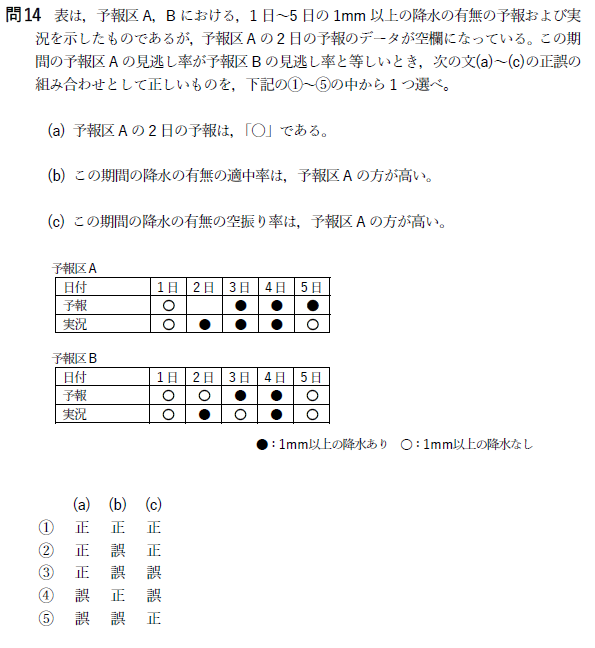

問14 降水の予報

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

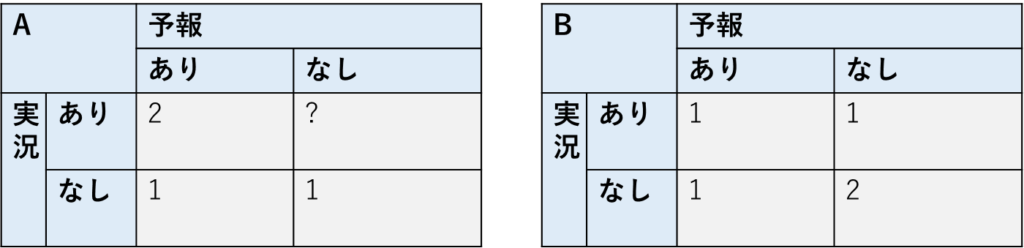

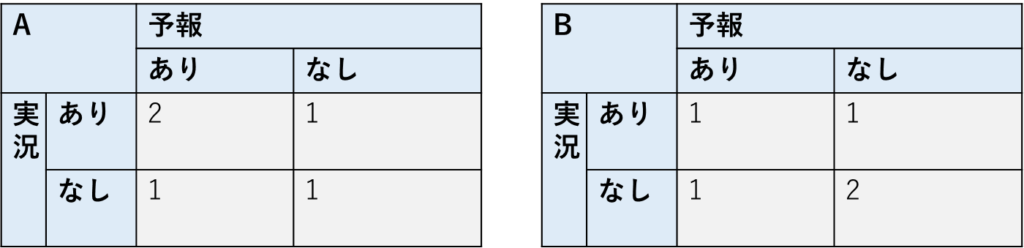

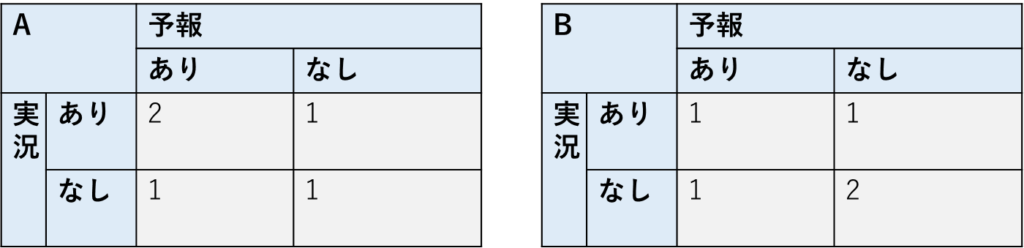

予報区AとBの見逃し率が同じであるため、下表の右上の数字が等しくなります。

よって予報区Aの?は1となるため予報でなし、実況がありとなり空欄に入るのは〇となります。

答えは〇です。

(b)

適中率は予報区Aで3/5、予報区Bで3/5なので同じとなります。

答えは×です。

(c)

空振り率は予報区Aで1/5、予報区Bで1/5なので同じとなります。

答えは×です。

よって解答は③です!

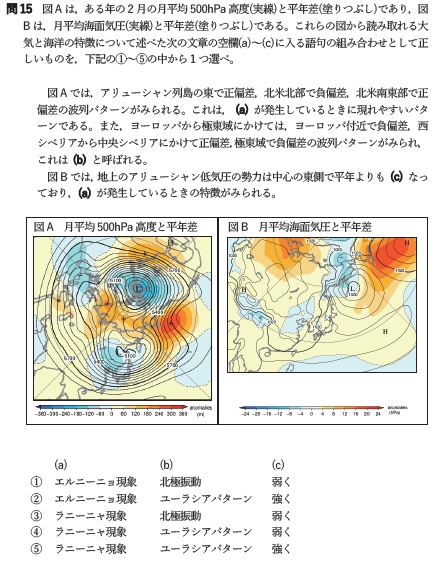

問15 500hPa高度と平年差

気象業務支援センター

ポイント解説

(a)

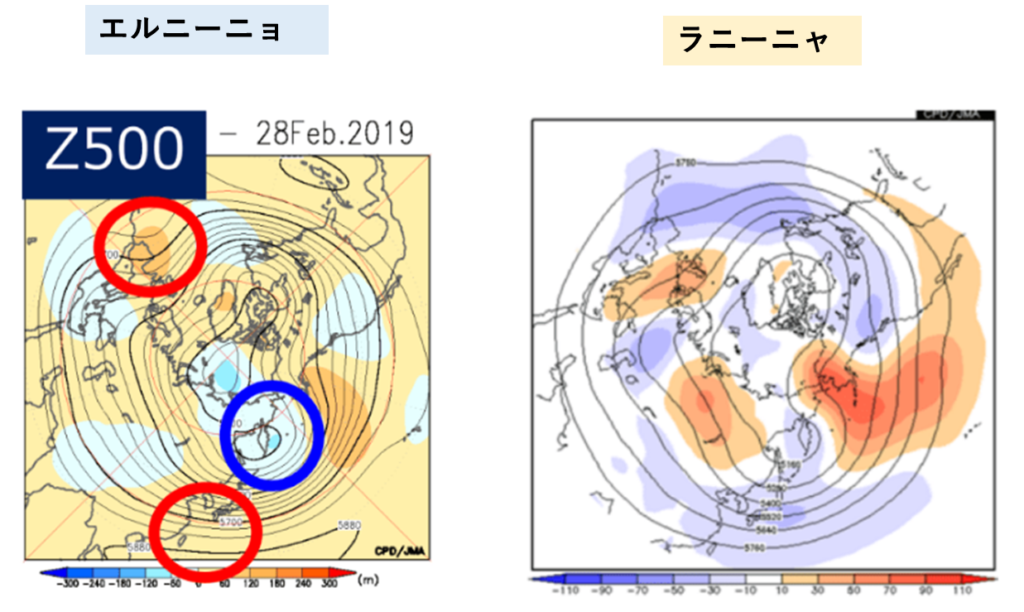

図Aの500hPaの平年差と似ているのはラニーニャの方ですね。

日本付近では高度が低くなっておりエルニーニョでは逆の現象が起きています。

答えは「ラニーニャ」です。

気象庁 . 2018/2019年冬の天候と大気循環場の特徴、2010/2011年に発生したラニーニャ現象

(b)

北極振動は北極域と中緯度域のあいだが逆符号となるほぼ同心円状の偏差パターンで、北極振動がプラスであれば北極域が低圧偏差、中緯度が高圧偏差となり日本付近では温和な天候となります。

(北極振動マイナスはこの逆)

ユーラシアパターンは冬の日本の天候に影響を与えるテレコネクションパターンの1つです。

ヨーロッパからユーラシア大陸北部を通り日本付近にかけて、正負の高度の偏差域が波列状に並びます。

答えは「ユーラシアパターン」です。

(c)

図Bを見るとアリューシャン列島の東側はオレンジ色で気圧が高くなっており、低気圧の勢力は平年より弱いことがわかります。

答えは「弱く」です。

よって解答は④です!

第53回気象予報士試験専門知識はこれで終わりです。

皆さん、お疲れさまでした!

最後までお読みいただきありがとうございます!